歯科口腔外科処置について

お口のトラブルに気づいたら、まずはご相談ください。

口腔外科では、歯や舌・顎・お口の中のできものやケガなどに関して外科的な診断・治療を行います。

主な治療としては、顎骨に埋まった親知らずの抜歯や外傷の治療、顎関節症の診断・治療などを行っています。

親知らずの抜歯

親知らずについて

親知らずとは、大臼歯(大人の奥歯)の中で一番後ろに位置する第3大臼歯です。

智歯とも呼ばれ20歳前後で生えてくることが多く、一般的には上顎の左右2本と下顎の左右2本、計4本ありますが、もともと親知らずのない人や4本そろっていない人など、個人差があります。

親知らずによる痛みの原因

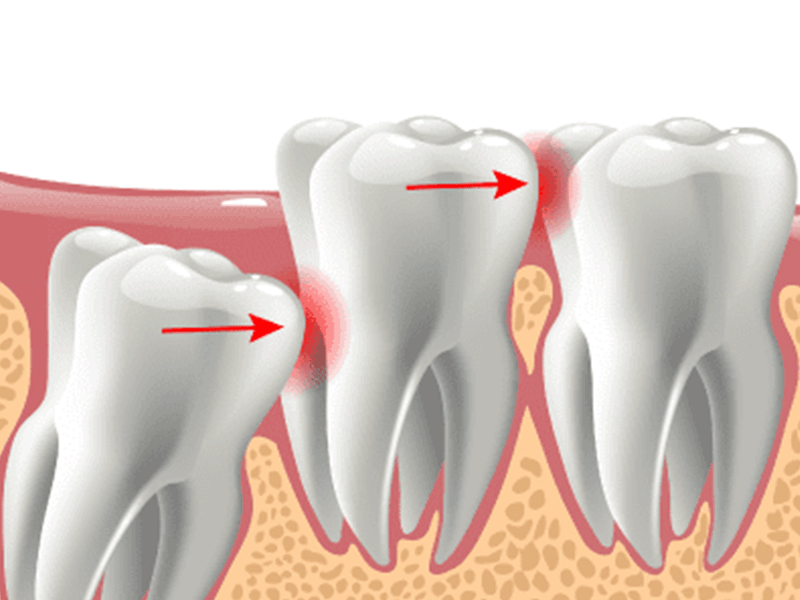

親知らずが横や斜めに生えてきたり、歯ぐきがかぶっていることがあります。

そのため親知らずの周囲には細菌が残りやすく、以下のようなトラブルを起こし、痛みの原因になります。

親知らずが周囲に悪影響をもたらしている場合は、早めの抜歯をおすすめします。

- 親知らずがむし歯になっている場合、隣の歯もむし歯になってしまう

- 清掃不良になりやすく、親知らずの周りの歯ぐきが腫れる(智歯周囲炎)

- 生えてきた親知らずが頬や歯ぐきの粘膜を傷つけ口内炎をつくる

- 親知らずが咬み合わせに影響を与え、場合によっては顎関節症になる

- 歯が押されて歯並びが変わってしまう

親知らずの抜歯と保存の判断基準

親知らずは必ず抜かなければいけないということはありません。

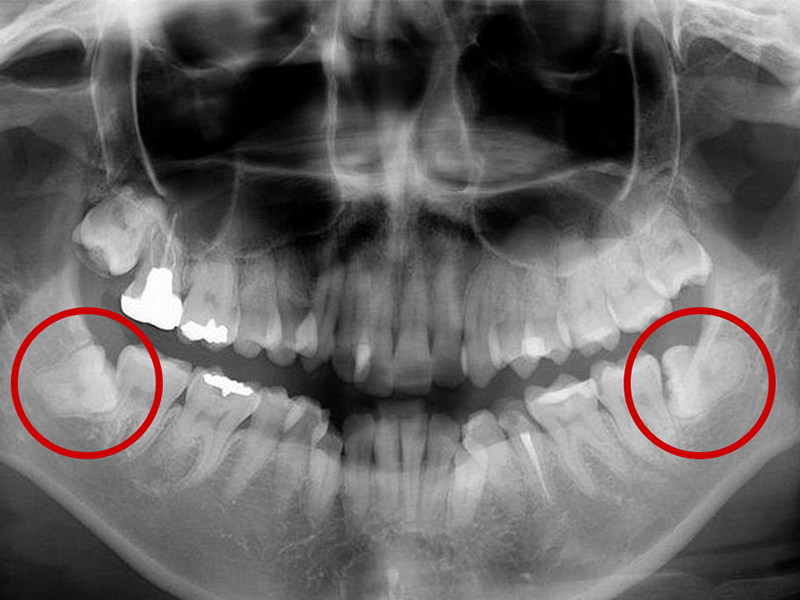

しかし、上下で咬み合っていないと歯の役割を果たしているとはいえません。レントゲンで撮影してみると、まっすぐ生えていることが少なく、横向きに倒れて生えていることもあります。このような状態の親知らずは、汚れが残りやすいことから歯周組織が炎症を起こし、歯ぐきが腫れて膿んでしまい、痛みを引き起こす原因にもなります。

長い目で見てデメリットが多い場合には、抜歯をすすめられることの多い歯です。

さくらクリニックの親知らず抜歯では、下記の基準に基づいて抜歯すべきか、それとも抜歯せずに保存・経過観察とするかを判断しています。

※あくまでも基準なので、患者さまの状況に応じて総合的に判断します。

抜歯が必要と判断するケース

- 親知らずが斜めに生えていて痛みがある

- 親知らずの周辺がときどき痛むが数日で痛みが治まる

- 親知らずがむし歯になっている

- 親知らずのむし歯が神経まで到達し、神経の治療ができない

- 親知らずの手前の歯がむし歯になっている

- 親知らずの周辺の歯ぐきが腫れている(腫れたことがあった)

- 親知らずの周辺の歯ぐきに痛みがある(痛みがあった)

- 親知らずが歯ぐきや頬を傷つけている

- レントゲンで親知らずの周りに黒い影がある(含歯性嚢胞)

抜歯と判断する親知らず

患者さまから「親知らずの周りがときどき腫れるけど、2~3日で治ったから放っておいた」という声をよく耳にします。腫れが治まると、一見よくなったような気がしますが、実際は手前の歯に悪影響を及ぼしている恐れがあります。

違和感があれば、早めにご相談ください。

また、抜歯後は腫れ・痛みが現れることがあるため、直近に会議・発表・イベント・旅行などが迫っている場合もできるだけ避けます。

親知らずの抜歯は、抜歯後のスケジュールに余裕をもって、ご検討いただくようにお願いします。

保存と判断するケース

- まっすぐに生えて(生えてくる見込みがあり)、上下で咬み合っている

- まっすぐに生えており、歯磨きにも問題がない

- 一部だけ生えてきて、他の歯に悪影響を及ぼしていない

- 完全に骨の中に埋まっていて、将来的に問題が起こる恐れが低い

- 痛みや腫れなどの違和感がなく、日常生活に支障がない

- 十分に歯磨きができている

保存する親知らずの活用について

- 矯正や移植に利用できる

- 将来、ブリッジや義歯の支台として利用できる

- 隣の歯を補うために、親知らずを活用できる

親知らずの抜歯を避ける場合

- 親知らずの痛みや腫れがひどいときは、抗生物質で症状を抑えてから抜歯します。

- 麻酔や抗生剤・鎮痛剤を使用するため、妊娠中・授乳中などの場合は可能な限り抜歯を避けます。

親知らず抜歯後のリスクについて

抜歯そのものは麻酔を用いるため痛みを伴う処置ではありませんが、抜歯後には個人差はあるものの、痛みや腫れがでてきます。

以下のような症状がでることがありますが、注意事項を守って適切な処置を行えば順調に回復します。

腫れる

抜歯当日より2~3日後をピークに腫れ、その後、徐々に腫れは引いていきます。

腫れには個人差があります。一般に骨の削除量が多いと腫れやすく、切開(歯ぐきを切った)した範囲が広い場合も腫れやすくなります。

抜歯後の麻痺

下の親知らずを抜歯した後、麻痺やしびれがでることがあります。これは親知らずの近くに太くて大きな神経があるからです。親知らずの根が神経に触れているケースでは、抜くときに少し触れただけでも麻痺やしびれが残ることがありますが、麻痺やしびれは6か月を目途に回復します。

違和感がある場合には、症状を改善するために神経に作用するビタミン剤を処方します。

ドライソケット

抜歯をしたところに血餅(血の塊)ができずに、骨が露出した状態です。

ドライソケットになると、常に痛みがある状態になります。心臓の拍動に合わせた、脈打つようなズキンズキンとするような痛みで、かなり強い痛みがでることも多く見られます。

一般的に抜歯したところの消毒、消炎で治癒していきますが、それでも改善しない場合は再度、歯ぐきを外科処置を行います。

抜歯後の注意事項

親知らずに限らず、抜歯を行った場合には以下の点に気を付けましょう。

痛みや出血がなかなか引かない場合は、電話でご連絡ください。

止血について

歯ぐきを切開した場合などは、翌日まで唾液に血が混じることがありますが、そのまま様子を見ていただいて問題ありません。長時間や多量の出血の場合は、すぐにご連絡ください。

抜歯した日は安静に

抜歯当日は長時間の入浴や飲酒、過激な運動など血流を活発にするような行為はできるだけ避けてください。

血の巡りや体温の上昇などによって、再出血してくることがあります。

抜いた部位は触らない

抜歯した部分が気になっても、指や舌で触らないようにしましょう。

血餅(血の塊)が剥がれてドライソケットの原因になります。

内服薬はしっかり飲み切る

抜歯を行ったあとは多くの場合、抗生物質の薬が処方されます。処方された薬はしっかりと飲み切るようにしましょう。

また、麻酔が切れると痛みがでてくることがあるため、必要に応じて鎮痛剤を服用してください。

いずれの場合も歯科医師の指示をきちんと守るようにしてください。

食事について

腫れや再出血、傷の悪化の原因になるため、抜歯直後の飲食や喫煙は避けてください。

麻酔が切れるまではできるだけ食事は避け、硬いもの・熱いもの・刺激の強い食べ物は控えるようします。体の抵抗力が落ちると痛みや腫れがでやすくなるため、食事を工夫して、しっかりと栄養をとるようにしましょう。

口腔清掃について

抜歯当日は過度のうがいや、強いうがいは避けてください。

抜歯後は患部が多少出血することがありますが、血餅(血の塊)が形成されることで組織の再生を促します。

出血を気にして不安になってうがいを繰り返してしまうと、血餅がはがれてしまい、ドライソケットになりやすくなります。

当日は患部に触れないように注意しながら歯磨きを行いましょう。食事後など「どうしても口の不快感が気になる」という方は、お水を軽く口に含んでゆすがずにそのまま吐き出す程度に留めましょう。

腫れてしまった場合

抜歯後は腫れることがあります。

急激に冷やすことはよくないので、濡れタオルなどを使って軽く冷やすようにしてください。

診療のご予約はこちら

お身体のお悩みや、お口のことで気になることがあれば、

ドバイの日系医科・歯科クリニック「さくらクリニック」にご相談ください。